应用简介

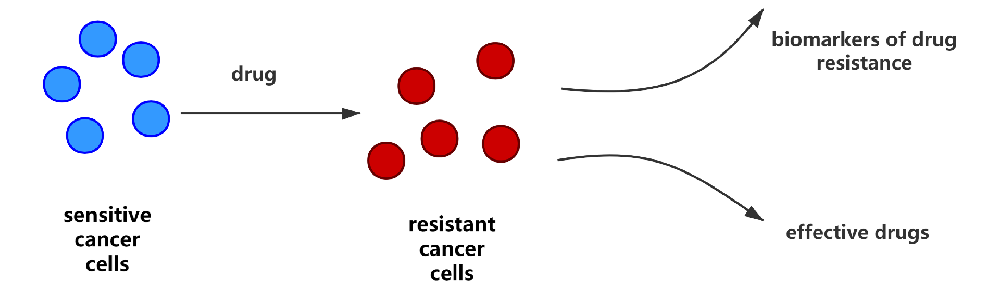

肿瘤细胞/癌细胞的耐药性是肿瘤/癌症难以根治的重要原因。体外构建的耐药细胞株,能模拟肿瘤细胞/癌细胞对特异药物耐药性的形成过程,有助于人们理解肿瘤细胞/癌细胞获得耐药性的机制,筛选获得抗耐药性的特异药物,并对相关疾病进行有针对性地临床治疗。

原理介绍

一种药物作用于某类细胞后,会杀死其中没有抗性的细胞,而这类细胞中具有抗性的细胞不会被杀死,即进行了选择。具有抗性的细胞大量繁殖产生很多抗性后代,再用这种药物时表现出的药效大大下降的现象就是细胞的耐药性。采用体外低浓度梯度递增联合大剂量间断冲击方法诱导肿瘤细胞对特定药物产生耐药性,从而构建出对特定药物产生耐药性的肿瘤细胞株。

实验方法

一、检测亲本细胞株的IC50IC50(halfmaximalinhibitoryconcentration),即半抑制浓度,指某一种物质对某些生物程序抑制达到50%抑制效果时的浓度。对细胞增殖方面,可以理解为对细胞增殖的抑制效果达到细胞正常增殖水平50%时的药物浓度。通常用IC50来衡量药物对细胞的毒性或者细胞 对药物的耐受能力,在药物实验中,常用IC50来评估实验中使用的药物浓度。IC50的计算方法很多,常用的有Excel、graphpadprism、SPSS等。

二、药物浓度递增法/大剂量药物冲击法

1、大剂量间隙作用:对数生长期的细胞接种于培养瓶中,生长至70%~80%汇合时,将处于对数生长期的肿瘤细胞置于含有浓度的药物浓度的培养液中培养,弃去培养液,PBS清洗2遍,更换不含药物培养基,常规培养,待细胞恢复生长,培养一段时间后更换不含药物的RPMI-1640(DMEM)胎牛血清培养液继续培养。待细胞稳定生长、进入对数生长期后,传代两次,再将筛选出的细胞在浓度的药物浓度培养液中继续培养依这样不断改变作用时间,共经过1h、2h、3h、6h、12h、24h、36h、48h、60h、72h共10个作用时间段,约8个月的培养,终使得细胞能够在一定浓度的药物的培养液中持续稳定生长并传代,然后脱药培养1个月在检测细胞的生物特性及耐药指标。

2、浓度梯度递增间隙作用:采用药物浓度递增培养法冲击诱导,对数生长期的细胞接种于培养瓶中,细胞处于60~70%浓度对数期生长时,加入起始浓度为低浓度的药物作用24h,弃去培养液,PBS清洗2遍,更换不含药物培养基,细胞恢复生长后,消化传代复以低浓度作用细胞24h,待细胞增殖至正常形态后,重复上述药物冲击,每种浓度冲击8次。待细胞在此浓度稳定生长后,提高药物浓度继续培养,药物依次递增浓度加药。药物诱导历时大约9个月,直到细胞能够在浓度的药物中稳定生长。

三、检测耐药细胞株的IC50。

根据IC50值计算出耐药指数(resistanceindex,RI),RI=耐药细胞系的IC50/亲代细胞系的IC50,RI>5则认为耐药细胞系的耐药性符合耐药株的要求。

耐药细胞株构建需兼顾细胞适应性与耐药特性,各环节操作需精准把控。初始阶段,选择对数生长期、状态良好的亲本细胞,确保其遗传背景清晰、无污染,为耐药性诱导奠定基础。

诱导过程中,采用梯度递增法添加化疗药物(如顺铂、紫杉醇),起始浓度宜为 IC50 的 1/5-1/10,每周递增 10%-20%,避免浓度骤升导致细胞大量死亡;同时设置平行对照培养未处理细胞,用于对比生长曲线与耐药表型。诱导周期通常需持续 2-6 个月,期间定期更换培养液并观察细胞形态、增殖速率变化,防止细胞因代谢压力过大而老化或凋亡。

鉴定阶段,需通过 MTT、IC50 测定、Western blot 等方法验证耐药性;检测耐药相关蛋白(如 P-gp)和基因(如 ABCB1)表达,同时利用流式细胞术分析细胞周期与凋亡率变化。此外,对构建成功的细胞株需定期传代并液氮冻存,避免长期培养导致耐药性减弱,确保细胞株稳定性与实验结果可靠性。